李屹轩评《制造“地方政府”》|战国至汉初郡制的深描与重绘

《制造“地方政府”——战国至汉初郡制新考》,游逸飞著,台大出版中心2021年11月出版,396页

如果提起中国古代最早的地方政府,大家第一时间想到的或许就是郡县。县制起源可以追溯至西周时期(参孙闻博:《中国古代县制起源新论》,《历史研究》2024年第1期),时至今日仍是重要的地方政府。郡制则起源于春秋时期,据《国语》记载周襄王元年(前651)晋公子夷吾曾对秦的公子挚说:“君实有郡县”。至隋文帝开皇三年(583)改行州县制,郡制前后差不多存续了一千多年。

郡县的存续时间如此之长,地位又如此重要,按理来说相关研究应该相当丰富。仅就县而言,情况确实如此,即便对于史料相对稀缺的春秋战国时期,学界也产生了众多有分量的成果。如顾颉刚先生的《春秋时代的县》(《禹贡》1937年第7卷第6、7合期)、周振鹤先生的《县制起源三阶段说》(《中国历史地理论丛》1997年第3期),皆是如今治中国古代地方行政制度史者耳熟能详的经典之作。但早期郡制研究的光景则不大一样,在半个世纪以前,学界有关早期郡制的研究实际上面临着“巧妇难为无米之炊”的窘境。严耕望先生于1961年初版的《中国地方行政制度史甲部:秦汉地方行政制度》,乃是此前研究战国秦至汉代地方行政制度的集大成之作。但严氏在探讨秦及汉初的郡制时,经常会参考西汉中期以后史料所反映的情况。在论述过程中,严氏自己也承认“大抵秦及西汉初年之制已不能详”。

不过,1975年湖北云梦睡虎地秦简等简牍材料的陆续出土,使早期郡制研究只能“点到为止”的局面大为改观。近半个世纪以来,得益于新材料的刺激,早期郡制研究领域涌现出诸多重要的新成果。台湾中兴大学历史学系副教授游逸飞于2021年出版的《制造“地方政府”——战国至汉初郡制新考》(下文简称《制造“地方政府”》),可以说是此领域中令人瞩目的作品。该书脱胎于作者的博士论文(《战国至汉初的郡制变革》,台湾大学历史学系博士学位论文,2014年),堪称是作者十余年间探索战国秦汉郡制的思想结晶。论著在深入分析睡虎地秦简、包山楚简、里耶秦简与张家山汉简等出土文献的基础上,重点探讨了战国至汉初郡制的发展过程、权力结构以及不同阶段的特点等问题,呈现了一幅早期郡制演变的新图景。

一、“如何制造”与“为何制造”

《制造“地方政府”》除导论以外,全书分为上下两编,一共六章。上编的主题是“地方政府如何形成”,包含有《从军区到地方政府——以简牍及金文所见战国秦郡为例》《战国至汉初之郡的中央外派性质——以张家山汉简为例》《战国七雄的另一种类型——以包山楚简所见楚国郡县制为例》三章,分别探讨了秦郡、汉郡与楚郡的演变及其特点。下编的主题是“地方政府与中央集权的关系”,包含有《殖民社会——里耶秦简所见的洞庭郡》《监察相司——三府分立的秦代郡制》《辩证的历史——汉初齐楚无郡论》三章,前两章侧重揭示秦郡的权力结构与行政模式,最后一章推论汉初齐楚两个诸侯国可能在某些时期无郡。包括导论在内,书的每一章其实都是一篇独立的论文,但组合在一起,讨论对象纵横交织,内在的逻辑关系相当紧密。

全书的内容归结起来,其实就是在回答“如何制造地方政府”与“为何制造地方政府”两个大问题。今人对地方政府的存在或许已经习以为常,但对于西周时代的人而言,周天子的政府直接控制王畿,王畿以外皆为诸侯国,才是地方行政的常态。君主的中央政府通过郡县等地方政府控制与治理国家疆域,可以说完全是东周秦汉时期逐步发展起来的新型模式。诚如作者所言:“战国至汉初处于将城邦‘郡县化’的阶段,郡县制既要取代城邦、在地方上遂行统治,又要改造城邦,在地方建构新的政府。战国至汉初是传统中国制造地方政府的关键时期。”弄清楚战国至汉初时期国家建设地方政府的路径,以及形塑地方政府内部权力结构的思路,对于认识早期地方政府的性质以及之后地方政府的发展方向都十分重要。因此,选取这两个问题作为研究的突破口,可谓是“击敌要害”。

作者认为,在战国至汉初的数百年间,郡实际上经历了从军区到地方政府的演变。第一章中,作者利用睡虎地秦简、岳麓秦简与里耶秦简等材料,系统检讨了过往学界有关战国秦郡是否辖县的观点,指出秦昭王晚期至秦王政即位之前,秦郡尚无权管辖县的财政、人事与司法等事务,而从战国秦兵器的铭文来看,秦郡守最早的权力似为军权,主要负责监铸兵器等事务。因此,早期秦郡“应视为军区,不宜视为地方政府。”接着,第二章中作者对张家山汉简所见郡制进行细致分析,指出汉初郡的司法权来自中央官廷尉的分割,人事权来自中央官中尉与太史的分割,郡长官的行政权实际上是统合各中央官署分割出的职权而来,汉初之郡的性质为中央外派官署。至此,《制造“地方政府”》将战国至汉初郡制的发展历程,细分为战国秦、汉初与西汉中期以后三个不同时期,并构建起“军区→中央外派官署→地方政府”的三阶段论。

无独有偶,大陆学界亦有相类似的观察。如陈长琦先生在上个世纪就曾提出战国时期各国的疆域普遍较小,中央政府完全可以直辖全部的县,郡的职能以领导军事为主(《战国秦汉六朝史研究》,广东人民出版社,1997年,第1~17页)。孙闻博先生也注意到在张家山汉简《二年律令·秩律》中汉初中尉、郡尉不仅内部职官设置基本相同,而且从长吏到各级属吏的秩级也完全一致,“京师与诸郡在军事上没有高下之别,秦及西汉早期所置郡,或可看作中央内史地区的平行延伸,而非后来意义的‘中央—地方’格局形态”(《秦汉军制史稿》,中国社会科学出版社,2016年,101页)。《制造“地方政府”》的重要推进之处,则在于综合利用各类出土文献,从材料与思路两方面拓展了郡职权体系的研究,并构建出一个战国至汉初郡制发展的整体性框架。

战国至汉初的郡制相较于后世如此特别,其背后必有原因。作者在书的下编中提出,其原因或与当时的地方行政理念有关,战国至汉初国家建设郡级地方政府的思路,发生了从中央集权到地方分权的转变。第四章中,作者利用里耶秦简对洞庭郡这一个案展开研究,指出洞庭郡迁陵县所见戍卒、官吏中存在大量的外郡人,秦国家意欲通过移民的方式全面控制地方政府乃至地方社会,“循此而论,秦郡是中央政府统治地方社会的有力工具,是中央集权不可或缺的手段”。之后,作者在第五章中对秦郡内部的权力结构进行分析,指出秦代郡守独揽财政权,郡尉独揽人事权,郡监御史独揽律令、地图等特殊信息的传播权,秦郡内部呈“三府分立”的鼎足之局,而秦代之所以如此严密地控制地方行政,主要源于其“监察相司”的法家式行政理念。此后汉朝在承秦之制的同时革秦之弊,汉高祖废郡监御史,文帝以后又逐渐将军权与人事权授予郡守,郡守遂于一郡政务无所不统,形成所谓“郡守长官元首制”,至此我们熟悉的汉之郡制方告成立。

站在作者写作的时间来看,彼时张家山336号墓汉简、睡虎地西汉简与胡家草场西汉简等简牍尚未公布,从张家山247号墓汉简的年代到文帝时期中间其实有不少史料上的缺环,但作者敏锐地捕捉到战国至汉初郡内部权力结构的演变与当时统治思想的变化具有相当的“同步性”,从而跳出制度史的研究思路,引入思想史的讨论,最终为制度的演变提供了一个十分精彩的解释。尽管地方行政理念并非解释战国至汉初郡制特点成因的唯一方向,但作者凭借对战国至汉初郡级行政结构的深入刻画,以及对统治思想演变线索的精准把握,使这一解释具有了相当高的可信度。因此整体来看,《制造“地方政府”》的下编,应该是最能反映作者研究视野与研究特色的部分。

二、地方政府的多样性与可能性

现代人对于地方政府的一般认识,即地方政府为中央政府在地方的代理,中央政府将地方治理权委托给地方政府,虽然地方政府需要接受中央政府的政令指示,但是在实际行政过程中享有较高的自主权。西汉中期以后的郡县制,其实已经比较接近于现代人心目中地方政府的形态,故而汉宣帝会感慨说:“庶民所以安其田里而亡叹息愁恨之心者,政平讼理也。与我共此者,其唯良二千石乎!”(《汉书·循吏传》)汉宣帝所言之“良二千石”,主要指的就是郡守。但是,中国古代的地方政府是否只有这一种形态?或者说中国古代地方政府的发展是否只有这一种可能的方向?

《制造“地方政府”》在构建战国至汉初郡制演变框架时,对此问题格外警醒。作者专门用两章的篇幅,尝试越出秦汉郡制的框架,力图探索战国至汉初时期其它地方政府类型的面目。

第三章中,作者详细探讨了战国时期楚国的郡县制。包山楚简等材料显示,战国时期楚国的郡并非县之上的另一个官署,而是某些势力强大的县的兼职,楚国郡制与县制的结构高度重叠,可谓“郡县同构”。与此同时,战国时期楚县的司法、财政等事务,主要由司败(罚)、司马等专业官僚负责,而楚国左尹、左司马等中央官员可以直接插手县政,楚国“中央与地方的行政关系近似于一张张分门别类的专业官僚网络的套叠,在一定程度上制衡了地方首长的权力。战国楚国中央政府并未完全依赖地方首长治理地方,楚国的郡县长官不能干预所有行政事务,在地方上未能拥有最高、绝对的权力。楚国地方政制较近似令出多门,而非政归于一”。因此,如果说秦汉郡制的总体发展方向,是制造一位合格的中央政府在地方的“代理人”,那么楚国郡制的发展方向,就是维系地方上的分权制衡,为中央与地方的贵族参政留下空间。

第六章中,作者又主要利用徐州狮子山与北洞山楚王陵等地的官印、封泥材料,推论西汉初年某些诸侯王国在某些时期并未设郡,“秦郡的普及,来自秦的侵略战争及秦始皇废除封建,面对广土众民的天下,不得不依赖郡制治理地方。汉初诸侯王国的疆域较小,无郡亦可有效地治理地方,遂于适当时机废郡”。当国家疆域面积缩小时,郡制的存在就不是必须的,国家完全有可能重回周代中央政府直接辖县的局面。

“地方政府”是一个大家日常比较熟悉的概念,《制造“地方政府”》通过追溯战国至汉初时期郡制的多元状态,成功地将这一熟悉的概念“陌生化”,从而丰富了我们对中国古代地方政府类型与功能的认知。能够做到这一点,不同类型出土文献的运用可以说功不可没。出土文献作为同时期的第一手史料,它能够直接反映部分的历史真实,但与此同时,它们也“未经概括、不成系统,往往失于片面或看似客观而实则经过选择和修饰”(陈侃理主编:《重写秦汉史——出土文献的视野》序言,上海古籍出版社,2023年,14页)。如睡虎地秦简、张家山汉简这样记录有秦至汉初郡制相关信息的简牍材料,大多是出于秦汉小吏的墓葬,这些材料都带有明显的“国家视角”。如果仅依靠这些材料立论,会很容易陷入“线性历史”的窠臼。只有扩大材料运用的范围,合众证而质之,方有可能认识到潜藏在海平面以下更大的历史冰山。

当今随着出土文献的数量飞速增长,研究领域的不断分割,研究内容的日益细化,出土文献的研究群体也严重分化,甚至出现了“做简牍的不懂玺印封泥”“做秦汉简的不懂楚简”“做文书简的不懂典籍简”“做内地墓葬井窖简的不懂西北边塞简”等现象。这种材料运用上的析分,其实在某种程度上限制了综合性历史研究的出现。《制造“地方政府”》的作者能够娴熟地运用战国兵器铭文、楚简、秦简、汉简,以及玺印封泥等多种出土文献材料,正是论著得以突破藩篱,重绘战国至汉初郡制发展的多样性与可能性的关键所在。

三、出土文献研究的问题与局限

王国维于1925年接受清华大学的邀请作学术演讲时曾言:“古来新学问起,大都由于新发见(现)。”《制造“地方政府”》能够在前人基础上推陈出新,细致勾画战国至汉初郡制的发展过程与阶段特点,重新构建战国至汉初郡制的演变框架,离不开近半个世纪以来不断问世的出土文献的助益。但“成也萧何败也萧何”,目前书中存在的一些问题,也跟出土文献自身的特点与局限有关。

首先是概念使用的问题。出土文献作为偶然发现的原始材料,它在制作时就不以反映全貌为目的,故而往往具有“碎片化”的特点。面对“碎片化”的材料,历史学者常常需要设计或使用概念,对其进行整合分析,如阎步克先生所言:“设计得当的概念,是锐利的分析工具。”(《中国古代官阶制度引论》后记,北京大学出版社,2010年)在设计或使用概念时,有两种常见的思路:一是用现代概念或自造概念,二是用文献中自有的概念。而《制造“地方政府”》在探讨战国秦郡时,基于战国秦郡行政权有限的史实,使用了一个比较现代的概念“军区”,来概括战国秦郡的特点。不过,虽然战国秦郡的行政权较为有限,但“行政权有限”是否就等于郡为“军区”?战国时期秦的军事机构与行政机构是否截然二分?这些问题其实不无可商榷之处。实际上,从里耶秦简与岳麓书院藏秦简等简牍材料来看,秦自身对于郡长吏在国家官僚体系中的位置有明确的定位——无论是郡守还是郡尉,他们应该都是“执法”(参陈伟:《秦简牍“执法”新诠——兼论秦郡的评价》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2023年第6期)。所谓“执法”,即负责秉执法律的官吏,而在秦颁布给郡的法律中,其实既有军法,亦有行政法。沿着“执法”的概念继续探索,战国秦郡的性质等重要问题,应该还有讨论的余地。

其次是如何处理传世文献与出土文献差异的问题。传世文献与出土文献的史料来源、预设读者与创作目的皆不尽相同,两者关于同一事的记载存在歧异,是研究出土文献的过程中经常会遇到的情况。《制造“地方政府”》第六章中注意到徐州北洞山楚王陵、狮子山楚王陵、土山2号汉墓以及齐都城临淄发现了数千枚官印封泥,其中涉及中央内朝、外朝以及县、乡的官员,但在其中却唯独未能找到郡吏的身影,这似乎“与传世文献所载相悖”,由此推论汉初齐楚两国在某些时期可能并未置郡。但其他学者对此多有不同意见,如马孟龙先生认为:“首先,北洞山、狮子山楚王陵出土印章、封泥所见县名仅仅是汉初楚国辖县的一部分,并不能反映楚国行政建制的全貌。其次印章、封泥地名年代信息并不清楚,即便是出自同一座墓葬,也不能证明印章、封泥所见县邑为同一时期的行政建制。而且关于北洞山、狮子山楚王陵的墓主存在很大争议。所以我们目前无法利用这批资料复原出一幅年代清晰、内容可靠的楚国疆域图,在此基础上进行的种种讨论也不能得出让人信服的结论。”(陈侃理主编、马孟龙执笔:《重写秦汉史——出土文献的视野》第六章《政区地理》,362页。)

从论证上来看,《制造“地方政府”》的作者其实已经预料到了“汉初齐楚无郡论”会面临质疑,故而在书中多挖“护城河”,尽可能地考虑不同的解释方向,同时对目前可能构成反证的材料一一进行回护,可谓是用心良苦。作者之所以甘愿冒着较大风险提出这一推测,主要是因为无法对北洞山、狮子山楚王陵等地出土官印封泥中缺失郡吏的现象视而不见,而“面对汉初楚国官印、封泥阙失郡级的奇特现象,‘汉初楚国无郡论’应是目前最为合理的解释”。不过,“以有推无”的基本研究思路,决定了将来只要发现一方汉初齐楚郡长吏的官印,或者其它可以证明汉初齐楚王国有郡长吏的材料,相关论述就会面临挑战,“护城河”也不得不越挖越长(2018—2019年出土的胡家草场西汉简中有《诸侯秩律》,西汉初年诸侯王国官是否有郡级建置,待胡家草场西汉简完全公布之后,应该还可继续探讨)。因此,从研究方法上讲,面对传世文献与出土文献的差异,构建包容性的解释,使之“合而双美”,可能要优于“非此即彼”。

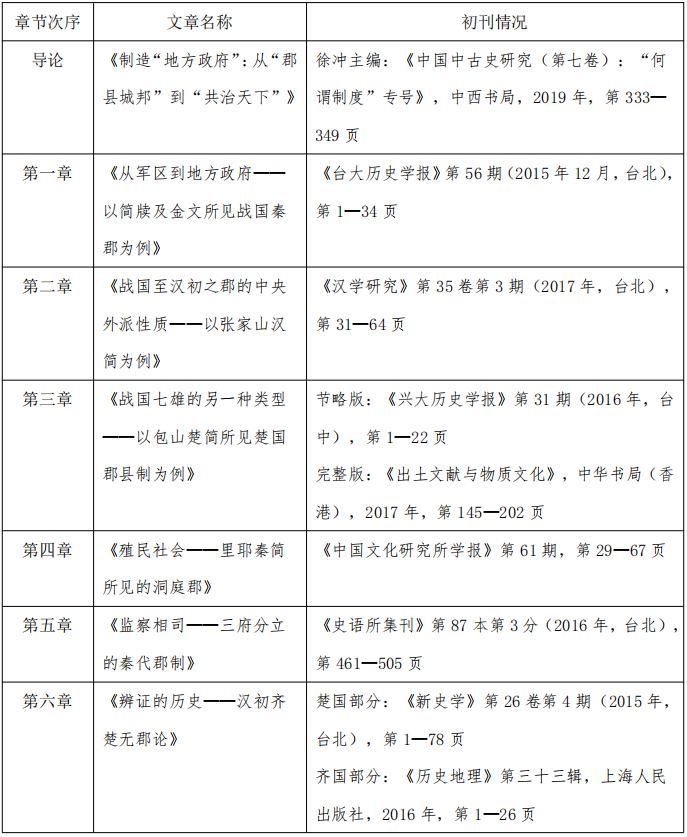

最后是材料更新的问题。《制造“地方政府”》除导论外,所有的文章均发表于2017年以前(参见下表),而2017年至今几乎每隔两年就有新的出土文献刊布。与今日相比,彼时作者所能见到的出土文献数量较为有限,作者在未见材料全豹的前提下,很多时候不得不花费大量篇幅进行合理的推测,以弥补史料的缺环。其中有些推测得到了后出材料的支持,如第四章探讨秦洞庭郡的郡治时,作者曾推测里耶秦简郡守文书“以某县印行事”的简文并不能直接反映洞庭郡的郡治所在,有可能郡守只是在巡视某县时于当地处理公文,该论点已为最新研究所证实(参见郭涛:《秦代洞庭郡治辨正》,《考古》2021年第2期)。但有的推测则被后出材料所推翻,如第四章在分析当时只是零散公布的岳麓书院藏秦简0194与0383号简时称:“该岳麓简所见江胡郡、东故徼的时代均较早,可能在秦始皇二十六年统一天下之前”,相当于将该简所载令文的颁布时间定位在秦统一之前;但2022年《岳麓书院藏秦简(柒)》刊布了该令文的全文,前文中提到了“琅邪郡”(秦始皇二十六年灭齐后所置),这意味着我们可以直接将令文的颁布时间锁定在秦统一之后。又如第五章中作者结合传世文献与《里耶秦简(壹)》等材料,将秦郡的内部权力结构概括为守府、尉府、监府“三府分立”,但在2024年新刊布的《里耶秦简(叁)》中却出现了“南郡治粟大府”的记载,秦郡内部是否为“三府分立”以及“三府分立”的存在时间等问题,都有了进一步讨论的空间。因此,读者在阅读书中涉及里耶秦简与岳麓书院藏秦简等当时尚未完全刊布的材料的部分时,需要自行留意最新的材料与研究成果。

《制造“地方政府”》所收文章初刊情况表

此外,《制造“地方政府”》还有一些小问题。如第152页“酉阳”后面多出一个“」”符号。第200页“上季”之“季”当为“计”字之误。第246页“刘戊在位长达2年”,第三代楚王刘戊于前174年至前154年间在位,“2”后面当少一个0。这些虽然都是细枝末节的问题,但还是希望作者在将来推出修订版时能够详查改订。

四、进一步研究的展望

虽然《制造“地方政府”》存在以上问题,但这些都不影响它的学术价值与重要性。可以断言,未来研究战国至汉初的郡县制,无论是赞成抑或批判,《制造“地方政府”》都将是无法回避的著作。《制造“地方政府”》为早期郡制研究提供了一个新起点,其中遗留下来的很多问题,恰恰是来者开拓的空间。

例如,《制造“地方政府”》对秦代郡制的分析,主要侧重于秦郡的性质与内部权力结构,对秦的郡制推行过程关注较少。当前学界已经注意到,“不仅秦‘初并天下’与全面规划郡制紧密相连,而且在此之前,郡制推行实际伴随统一进程的步步展开”(孙闻博:《郡制推行:秦统一研究的新视角》,《光明日报》2023年2月6日),并且已经产生了较多精彩的研究成果。如果未来能够将秦郡性质与职权体系的讨论,与每一个郡的置废过程结合起来,秦郡研究的纵深想必会大为扩展。

又如,《制造“地方政府”》对汉初郡制的分析主要依靠张家山247号墓汉简《二年律令》,其主要反映的是吕后二年(前186)及之前的情况。汉初郡制与战国、秦代的郡制相比,其因袭大于变革。秦汉郡制更加剧烈的变化,应该发生于文景武时期。近年来张家山336号墓汉简、睡虎地77号墓汉简与胡家草场西汉简正陆陆续续刊布,这些简牍的形成年代正好与张家山247号墓汉简相接。在《制造“地方政府”》的基础上,结合最新的简牍材料,我们对于汉代郡制的演变应该也可以得出更加全面的认识。

总而言之,《制造“地方政府”》是一部令人感到兴奋的作品。它不仅让人认识到中国古代地方政府的细微处与多样性,而且向研究者展示了一片广阔的未来天地。近闻《制造“地方政府”》即将在大陆正式出版,期待海峡此岸所有关心该问题的读者能够早日读到这本富有启发的著作,同时也期待作者今后能将研究范围下延至东汉甚至三国、行政层级下延至县乃至乡里,在秦汉地方行政制度的研究领域做出更大的成绩!

(本文在写作过程中得到了游逸飞、王景创、郭嘉琪、季昊亮等师友的指教,谨此致谢!)